日本語の接続詞の考え方・使い方(前編)

講演者:国立国語研究所教授 石黒圭さん

日本翻訳連盟主催の 2024 年翻訳祭から、国立国語研究所教授の石黒圭さんの「日本語の接続詞の考え方と使い方」の講演を抄録編集し、前・後編 2 回に分けてお届けします。今回の前編では「接続詞の考え方」を、後編では「接続詞の使い方」について解説します。

●講演の趣旨

国立国語研究所の石黒圭と申します。本日は「接続詞の考え方と使い方」というテーマでお話を進めてまいります。

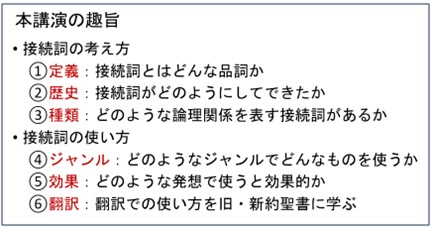

本講演の趣旨(下図)ですけれども、接続詞の考え方として、「定義」「歴史」「種類」の3つ、一方の接続詞の使い方は、「ジャンル」「効果」「翻訳」の 3 つから検討してまいります。

前半では、接続詞の考え方を、上の3つの観点からご紹介したいと思います。

1.接続詞の定義

●接続詞の働きとは

まず、1 つ目の「定義」からお話します。「接続詞」と言われて、どんな言葉が思い浮かぶでしょうか。人によっても違うと思いますが、多くの方は、「しかし」とか「だから」とか「そして」といったようなものが思い浮かぶのではないかと思います。

では、接続詞という品詞はどういう品詞かというと、たとえば動詞、名詞、形容詞などに比べると定義しにくい品詞ということになります。なぜかというと、本来、品詞というのは文法的な働き、すなわち、「文の中で文を組み立てた時にどんな役割をするのか」ということによって分類されていますが、接続詞だけは、文を飛び越えた働きを表すということがあります。普通の品詞とは基準がちょっと違っているんですね。ですから「接続詞とは何か」と言われると、なかなか難しいところはあります。

簡単に接続詞の定義を考える時に、まず働きを考えてみたいと思います。基本的には、「文の先頭に立って、先行文脈(それまでの文脈)と後続文脈(その後の文脈)の論理的

な関係を表す働きを持つもの」ということが言えると思います。この接続詞があると、先行文脈+接続詞があることによって、その後に続く文脈の聞き取り、あるいは書き言葉の場合であれば、読み込みが楽になると考えられます。

この接続詞があると、先行文脈+接続詞があることによって、その後に続く文脈の聞き取り、あるいは書き言葉の場合であれば、読み込みが楽になると考えられます。

●接続詞の機能―文頭に位置し、後続文脈の予測を助ける

では、接続詞は、どこに位置するか。先ほども申し上げように、接続詞は、基本的に文の先頭に立つ位置にあります。

なぜ文の先頭に位置するのかということを考えてみますと、それは読み手の予測という働きがあるわけです。つまり、次にどんな内容がくるか。これは通翻訳者の方であればよくご存知かと思いますけれども、聞いているときに次にどんな展開になるのか、あるいは読んでいるときに次にどんな内容が続くのか。それをネイティブスピーカーはなんとなく意識しながら聞いている、あるいは読んでいるもので、それを促進する働きが接続詞にあります。

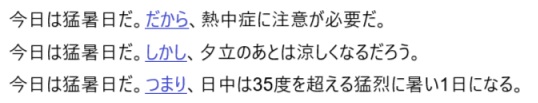

具体的な例で示してみますと、「だから」「しかし」「つまり」という接続詞を「今日は猛暑日だ。」という内容とセットで聞いた時に、下のように、その後に続く内容が少しずつ違って聞こえてくるんじゃないかと思います。

「だから」ですと因果関係の結果、「しかし」だと先行文脈と反対の内容、「つまり」だと先行文脈を詳しく説明する内容がくるということがわかるかと思います。

●前の文全体で後続文脈の予測を助ける接続詞

では、接続詞について他にどんなものがあるのかということで、いわゆる文頭に出てくる接続詞以外のものについてもちょっと考えてみたいと思います。これは、前の文全体で接続詞のような働きをしているものです。

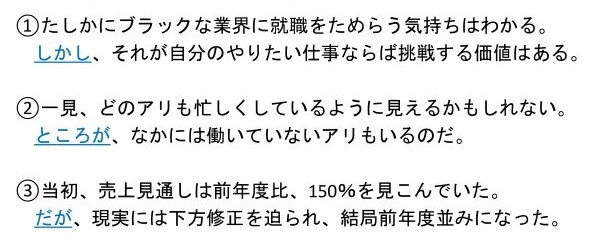

たとえば、次の 3 つの文をご覧ください。

①では、なんとなく、「しかし」が来そうな気がするんですね。なぜこのように「しかし」を呼び込むような働きがあるか。それはきっと、「たしかに」という部分と、「気持ちはわかる」の「はわかる」の部分なんだろうと思います。このような、いったん相手の内容を承認したり、対比の和というものを使って「わかる」ということによって、「しかし+認めがたい内容」が次にくる、そういう働きをするのではないでしょうか。

②の文も逆接を呼び込む内容ですけれども、「見えるかもしれない」あたりに注目してみてください。「ところが」は「しかし」でもいいわけですが、逆接の内容というものが、もうすでに前の文の中に含まれているということがわかるかと思います。

③も同じようなものです。「当初……見こんでいた」のように、「当初」があると、「だが、現実には下方修正を迫られ……」のようにどうして逆接だとわかるのか。それは前の文の力ですね。

「たしかに」「一見」「当初」といったような副詞の力、あるいは、「はわかる」「かもしれない」というような文末の働きによって、次の内容に逆接がくるということを予測させている。つまり、私たちは、このような予測というものを使って、話を聞いている人あるいは文章を読んでいる人に対してある種のシグナルを送り、その次の理解をわかりやすくしている。

その典型が接続詞なわけですが、接続詞だけではなくて、前の文の姿勢自体がそのような接続詞の働きをすることもある。こんなふうに私たちは言葉を働かせながら翻訳をしたり、あるいは文章を書いたりしているのだということになります。

●文末の接続詞

また、いわゆる文頭の接続詞に対して、「文末の接続詞」と名付けたくなるようなものがあります。それは、「からだ」とか「のだ」というものです。特に冒頭の接続詞と呼応し、対応関係を示すことで接続詞としての働きを強めています。英語では接続副詞というものでこれは文頭にくるわけですが、日本語の場合はこのような文末の接続詞というものも存在します。

①は、文末の「からだ」が大事ですね。私は専門が日本語教育で、外国人に日本語を教えているのですが、割と海外の方、たとえば英語話者などの場合、「なぜなら」を書いて満足するということがあって、「からだ」を付け忘れることがよくあります。

でも、日本語の場合、「がくんと下がる」で終わってしまうと落ち着きが悪く、「からだ」まで入っていて初めて落ち着くということです。日本語には実は文頭だけではなく文末にも接続詞があるんだよ、ということを日本語教育では教えてあげる必要があるわけです。

同じような例として、日本語の中でよく出てくる、「のである」というものもあります。昔風に言うと、バカボンのパパがよく使ったり、もっと昔ですと夏目漱石の小説『吾輩は猫である』にも、この「のである」がたくさん出てきます。

②の文例で確認してみますと、「つまり……税額は下がる」だけだと日本語として落ち着きが悪くて、「のである」までがあって初めて落ち着きがよくなる。反対に、「つまり」がなくても「のである」さえあれば、日本語の場合、落ち着きます。このように、冒頭だけではなくて文末でも接続詞が働いている。これが日本語の特徴ということになるでしょう。

③の文例も見てみましょう。この文の「のだ」は「のである」と同じ形ですが、「つまり」だけではなく、「したがって」のような帰結を表す接続詞でもよいということになります。つまり、それまで述べてきた内容をまとめたり、主張というか話のポイントを示すときに、この「のだ」をセットで示すと日本語は落ち着くということがおわかりいただけるかと思います。

●文末否定の接続詞

文末の接続詞のうち、今度は次の文に働く接続詞についても見ておきたいと思います。

英語にも not ~ but …とか not only ~ but also …のようなパターンがあることは皆様よくご存知かと思います。これは日本語の中にもあり、このような形を使うと、次の文の予測を支援する働きがあるということがわかります。

たとえば、not ~ but …のパターンの例が上の①と②です。

①では、「海外の原材料を安い値段で買えなくなること」が円安の問題というふうに考えているのを、「のではない」と否定されると、じゃあ、円安の問題って何だろうか、円安の問題は別に存在する、と予測は働くわけです。つまり、「土地や建物などの国内のインフラを海外資本に安く買い占められることが、真の問題なのだ」のようになるわけですね。

②も同じように、「単なる書き言葉ではない」となると、じゃあニュースの原稿はどんな言葉なのか。これ、難しいですよね。そのニュースの原稿って書き言葉なのか話し言葉なのかということですけれども、原稿という時点で整っていますから、そういう点では書き言葉なわけです。しかしながら、当然、音声として話されることを前提にしているわけですから、耳から入って意味が取れるように設計された話し言葉であるわけです。すなわち書き言葉と話し言葉の両面を持つということで、「単なる○○ではない」という形で次の内容が予測しやすくなるように書かれているわけです。

次に not only ~ but also …の例、これは③です。「年老いて増えるものは白髪だけではない」となると、聞いている方は「他にどんなものが増えていくのか」ということになって、その具体的な例として、「顔のシミ」「額のシワ」「脳内の負の記憶」というものが現れてくる。

こんなふうに、私たちは話を聞いている時に、ただ漫然と聞いているように思われるかもしれませんが、実は頭の中では「どんな話をするのか」という予測をしています。

今、石黒という人間が皆様に対してお話をしているわけですが、その時に皆様も、きっとその話の構造みたいなものを予測しながらお聞きになっていると思うんです。たとえば、私は冒頭で「接続詞とは何かという定義からお話しする」と言いましたが、きっとこの話が終わると、接続詞の考え方である接続詞の歴史の話をする。さらに、歴史の話が終わったら次は、接続詞の種類の話をするのではないかというようにです。

最初の予告の中で私の話の展開をお聞きになっている方もいらっしゃるでしょうし、また、今私が、本来接続詞の定義として一番典型的な、文の先頭に出てくる接続詞の話をした後に、文末の接続詞の話をしばらく続けているけれど、この話がそろそろ終わるのではないかと意識されているのではないかと思います。

実はそれは正解で、次は、接続詞がどんなふうに日本語の中で発展してきたのかという歴史の話に移りたいと思います。