自動翻訳時代を生き抜くための日本語原稿の品質管理(後編)

講演者:ヤマハ株式会社 音響事業本部 基盤技術開発部 製品情報デザイングループ リーダー 石川 秀明さん

日本翻訳連盟主催の2024年翻訳祭から選りすぐった講演の抄録をお届けします。今回は、ヤマハ株式会社の石川秀明さんの表題の講演の後編です。後編では、実際の製品マニュアルの事例から、翻訳しにくい日本語と翻訳しやすい日本語、自動翻訳にかけた文章の問題点、ポストエディット後の修正案などを比較検討していきます。さらに、翻訳しやすい日本語原稿を作るための教育訓練、そしてソースクライアントの立場から、自動翻訳時代に翻訳者に求めることを本音で語っていただきました。

< 自動翻訳時代を生き抜くための日本語原稿の品質管理(前編)

●翻訳しにくい日本語の文章

では実際の文章で、翻訳しやすさ、しにくさを検証していきたいと思います。

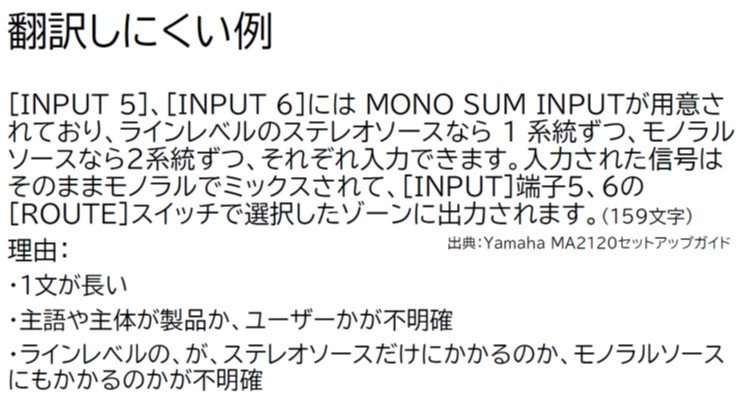

下記は、私が以前制作したマニュアル、ヤマハパワーアンプリファイアーのMA2120という業務用音響機器のセットアップガイドで実際に書かれている文章です。掲出した部分は、MONO SUM INPUTの機能を説明する項目に書かれている159文字の文章です。

実際にリリースされているのですが、今改めて読んでみると、翻訳しにくい文章だと感じています。

その理由は、まず1文が長い。特に最初の文がけっこう長い文章になっていて、2つのことが書かれていますね。

それから、主語、主体が製品なのかユーザーなのかが不明確です。この項目自体は、MONO SUM INPUTという機能の説明ですので、当然、主体は製品になっています。この中で「ROUTEスイッチで選択したゾーンに出力されます」と言っているのですが、この選択をするのはユーザーです。この部分にだけユーザーの操作が入っています。ここが混同された状態で記載されているので、どちらが主体になっているのかがぼんやりしています。

また、「ラインレベルのステレオソースなら1系統ずつ、モノラルソースなら2系統ずつ、それぞれ入力できます」と言っているのですが、「ラインレベルの」が、ステレオソースだけに係る言葉なのか、モノラルソースにも係っているのかがこの状態ではわかりません。実際は両方に係ります。ところが、この書き方ですと、ステレオソースにだけ係っていて、モノラルソースには係ってないのかと感じます。こういったところがよくわからない文章になっています。

●翻訳しにくい文章を自動翻訳にかけると

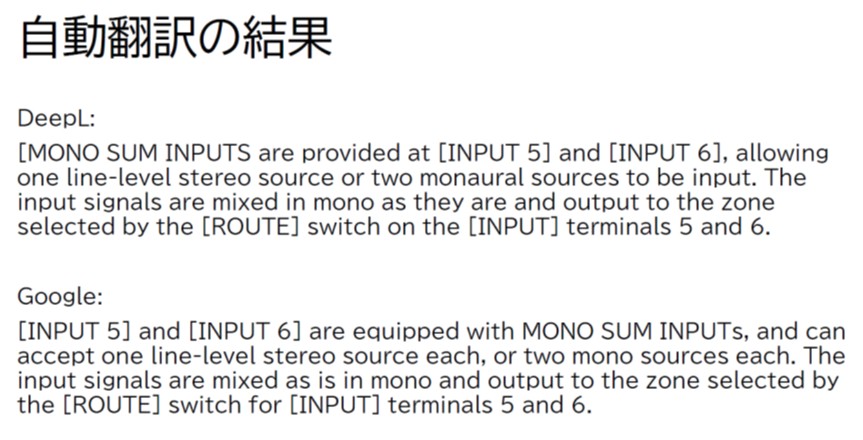

この文章をDeepLとGoogleの自動翻訳にかけてみました。

まず、DeepLのほうです。1文目を見ると、「one line-level stereo source」という形で、ラインレベルはステレオソースにだけ係っているというふうに翻訳されています。その後ろの文は受動態で、すごく冗長な状態で翻訳されています。

Googleのほうもやはり最初の1文は、ラインレベルがステレオソースに係っているというふうに翻訳されてしまっています。

気になるのは、DeepL翻訳の中の“as they are”と、Google翻訳の”as is in mono”です。これは何の意味かよくわからなくなっていますね。元の日本語の文章では、「そのままモノラルでミックスされて」と言っているのですが、この「そのまま」が実は意味がない言葉になってしまっているということです。

日本語で「そのままモノラルでミックスされて」と言うと、とても自然に感じますが、実はあまり意味がない。リズム感だけというか、これ自体が必要なのか必要ないのかわからない言葉になってしまっています。そのために、このように翻訳されたのです。意味は正しく翻訳されているとは思いますが、よくわからない英文になっていくということが起きてしまうわけです。

●わかりにくい日本語を翻訳すると

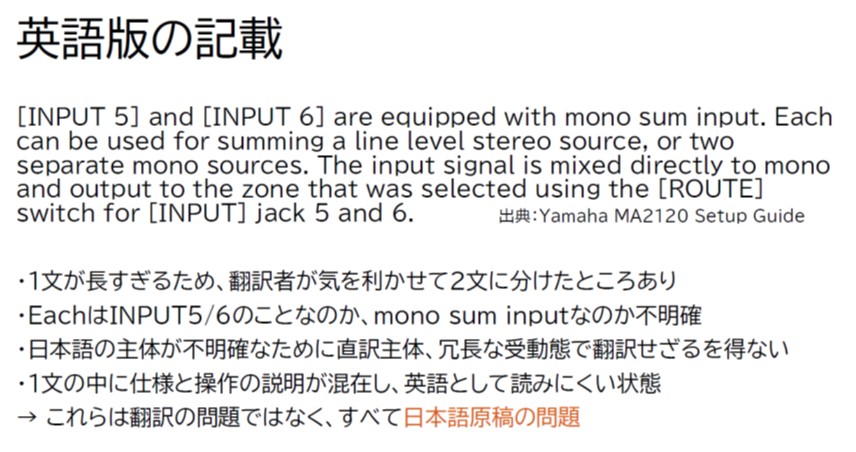

では、実際に英語版のマニュアルではどういうふうに記載してあるでしょうか。下記が、翻訳者が書いた英文です。

ポイントとしては、まず、最初の1文が長すぎたので、翻訳者が気を利かせて2文に分けてくれています。summingというのが「ミックスされて」という意味ですが、ここでもやはり「a line level stereo source」とまとめられてしまっていますね。そして、「これらをミックスに変えます」という言い方にしています。

また、「インプットシグナルはダイレクトリーにミックスされている」と、これも「mixed directly」がよくわからないですね。この時点で元々の意味がおかしくなってしまっています。「そのままミックスされて」という言葉が、翻訳の混乱を生んでいます。

それから、2文目の文頭の「Each」が、INPUT5/6のことなのか、MONO SUM INPUTのことなのかがよくわからない。実際はMONO SUM INPUTのことなんですけれども、この文章を読むだけではよくわからなくなっています。

そもそも日本語の主体が不明確なので、翻訳者も直訳していくしかないですよね。しかも製品軸でほとんどが書かれていたので、こういった受動態で翻訳せざるを得ない状態になってしまっています。特に最後の文章などは仕様の説明と操作の説明が混在しているので、こんなに長い説明文になってしまっています。受動態がこのように重なって続いていくのは、本当にわかりにくいと感じます。

この翻訳は実際にマニュアルに載っているのですが、もうこれは翻訳の問題ではありません。「もともとの日本語原稿が悪い」と言い切れる問題です。日本語原稿が正確にわかりやすく書かれていれば、こういった英訳にはなりません。

ですから、翻訳者に、こういう英訳しかせざるを得ない状況をつくらないようにするのが、我々がやらなければいけないことだと思っています。

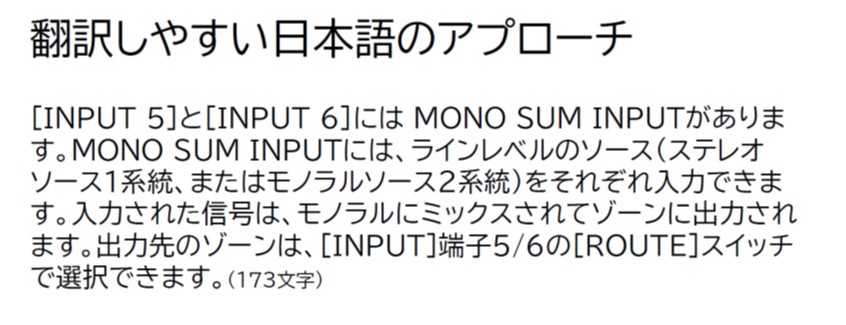

●翻訳しやすい日本語のアプローチ

では、翻訳しやすい日本語とは、どういうアプローチなのか、例文を作ってみました。

これで173文字になっています。前の文章は159文字ですので14文字増えていますが、こうなるだけで翻訳されやすい文章に一気に変わります。読んでいて日本語として不自然な部分は全くないのではないかと思います。特に文章の繋がりのところは、既知から未知の流れ、いわゆるメンタルモデルを踏まえた流れになっています。

最初にMONO SUM INPUTの情報が出てきますね。そして「MONO SUM INPUTには、」という形で受けています。その後、「それぞれ入力できます。」と言った後に、「入力された信号は、」というふうに入力された信号の話になっていって、どんどん細かくなっている状態ですね。ここも既知から未知のメンタルモデルの構築に貢献します。

この後に来たのが、「モノラルにミックスされてゾーンに出力されます。」という文です。出力を受けて、今度は「出力先のゾーンは、」という形です。入力の話、それから出力の話という形で、信号の流れとともに説明が流れていくので、非常に自然な流れで進んでいると思います。しかも、「出力先のゾーンは、[INPUT]端子5/6の[ROUTE]スイッチで選択できます。」と、操作の文章になっています。

これが翻訳しやすいようにリライトされた状態です。

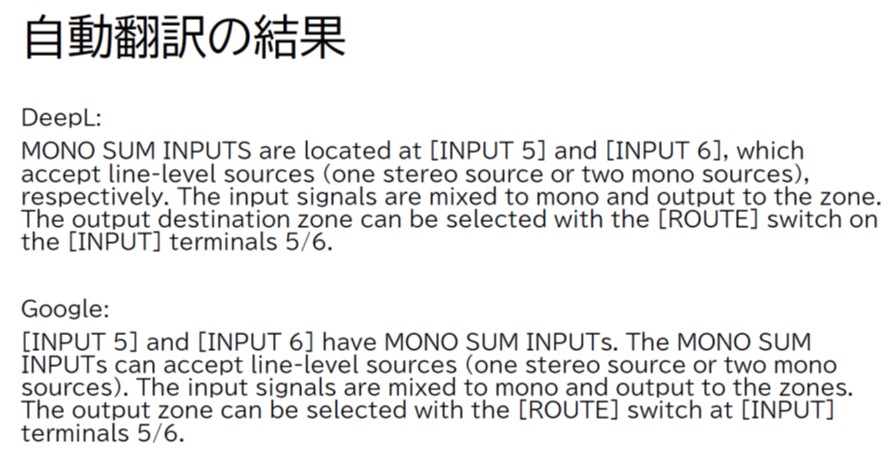

●翻訳しやすい日本語を自動翻訳にかけてみると

このリライトされた文章を自動翻訳にかけてみました。DeepLとGoogleの結果を見てみたいと思います。

まずはDeepLのほうからです。最初の1文目は、私が2文に分けたのにもかかわらず、DeepLは1文に持っていきました。おそらく、MONO SUM INPUTSの繰り返しを嫌ったのかなと思います。line-level sourcesがこの両方に係っているというのがわかりやすくなっています。2文目は「ゾーンに、monoでミックスされて出ていきます」となりました。

3文目は、「選択できます」というところから、can be selectedと翻訳されていますね。これはもう自動翻訳の限界です。ここはユーザーの仕事だからユーザー主体で書き換えようというふうにはまだ自動翻訳ではできません。

Googleのほうも見てみましょう。1文目は非常にシンプルですね。続いて、「The MONO SUM INPUTs can accept line-level sources (one stereo source or two mono sources). The input signals are mixed to mono and output to the zones.」と出てきました。最後のところは「The output zone can be selected with the [ROUTE] switch at [INPUT] terminals 5/6.」という形で、ほとんどDeepLと同じように翻訳されているのがわかると思います。言っていることもほとんど同じですよね。表現は少し違いますけれども、同じレベルの翻訳がこういった形で出てくるようになりました。

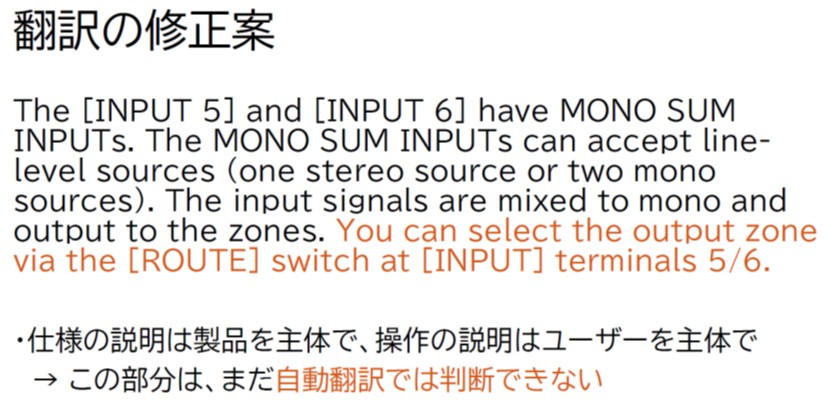

●ポストエディット後の修正案

この翻訳をポストエディットしたのが、下記の修正案です。

基本的にはGoogle翻訳のほうを採用し、操作の主体はユーザーにしたいという意思を入れる必要があるので最後のところを赤字のような書き方にして、「選べる」ということを明確にするリライトをしたものです。これを最終形にするのが良いのではないかと思います。これはまだネイティブチェックなどはしていないので、少し手は入るかもしれませんが、自動翻訳した状態とほとんど同じで、より明確になっているのではないかと思います。

何度も言っていますが、仕様の説明は製品主体で書きたいけれども、操作の説明はユーザー主体で書きたい。この翻訳の仕分けは、いくら自動翻訳、AI翻訳が進化したところでもまだできないので、人間が意思を入れて手を入れていく必要があります。

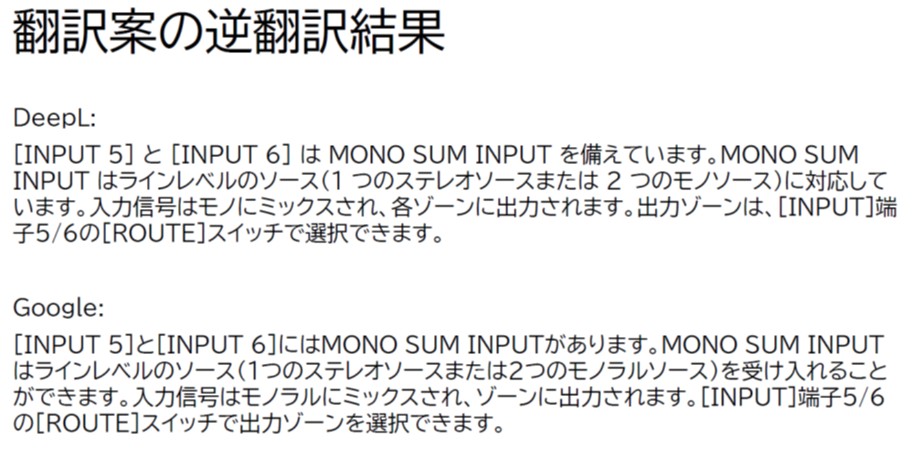

●修正案を逆翻訳してみる

参考までに、今度はこの翻訳の修正案を英日に逆翻訳して、どのぐらい日本語が離れていくかを確認してみました。

この英日翻訳の場合は、DeepLのほうが少し自然かなと感じます。ただ、内容はほぼ元々の原稿と変わりませんので、こういった形で翻訳をかけて、もう一度戻したときにそのまま出てくる日本語は、自動翻訳には非常に適している日本語と判断できます。

自動翻訳で、こういった形で翻訳しやすい状態になっていれば、人間の翻訳者が翻訳するのは非常にたやすく、わかりやすい翻訳になるかと思います。

ヤマハでは、例えば英日英とか日英日など、翻訳されたものをもう一度翻訳して、どのぐらい離れるかをみる検証を、ツールを作ってやっています。そうすることで翻訳者が翻訳しやすい原稿になっているかどうかを確認できます。この逆翻訳、ぜひ活用していただくといいと思います。