日本語の接続詞の考え方・使い方(前編)

講演者:国立国語研究所教授 石黒圭さん

3.接続詞の種類

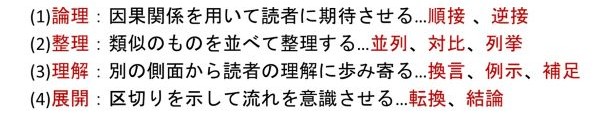

●4類10種に分類

次は接続詞の種類についてお話します。接続詞はいくつぐらいあるのか。私がざっと数えた限りですと、だいたい300種類ぐらいになります。でも、実際に皆様がよく使う接続詞となると1桁違っていて、おそらく30ぐらいじゃないのかなと思います。

では、どんな接続詞があるのかというと、私の著書『「接続詞」の技術』の中で示してあるものですが、4つに分類しています。

1つ目は、「論理」の接続詞です。順接と逆接があり、因果関係を用いて読者に期待させ、期待通りのものを「順接」と言います。期待に反するものを「逆接」と言います。

2つ目は、「整理」の接続詞です。類似のものを並べて整理していくもの。①②③…のように示していくタイプですね。具体的には「また」「とか」のような「並列」、「一方」のような「対比」、それから「まず」「次に」「さらに」といったような「列挙」タイプもあります。

3つ目が「理解」の接続詞です。読者あるいは聞いている人が話を聞いたり読んだりしていて理解しにくいときに、詳しく説明してあげるものです。「すなわち」のような「換言」、あるいは「たとえば」のような「例示」、それから「ただし」のような「補足」といったものです。

4つ目は「展開」の接続詞です。文章の大きな切れ目、区切りを示して、話全体の流れを意識させていくようなもの。たとえば、「転換」ですと「では」「それでは」みたいなものも入るでしょうし、「結論」ですと「このように」といったようなものもよいでしょう。

このように私は4類10種に接続詞を分けているのですが、次にこれを簡単にご紹介していきたいと思います。

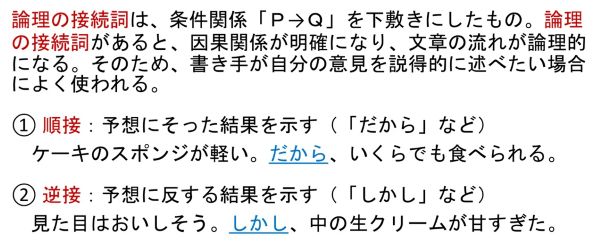

●論理の接続詞-順接、逆接

先ほど述べたように、論理の接続詞というのは、条件関係「PならばQ」というものを下敷きにして、この「PならばQ」に沿っているものが「順接」です。「PならばQ」という流れ、条件に反しているものが「逆接」ということになります。

上の①の例文は「順接」の例です。私はスイーツ好きなので、例文がケーキばかりになってしまいますが、ショートケーキやガトーショコラみたいなイメージでしょうか。②の「しかし」は、「逆接」ですね。見た目に反してちょっと重たかった、くどかったのでしょうかね。

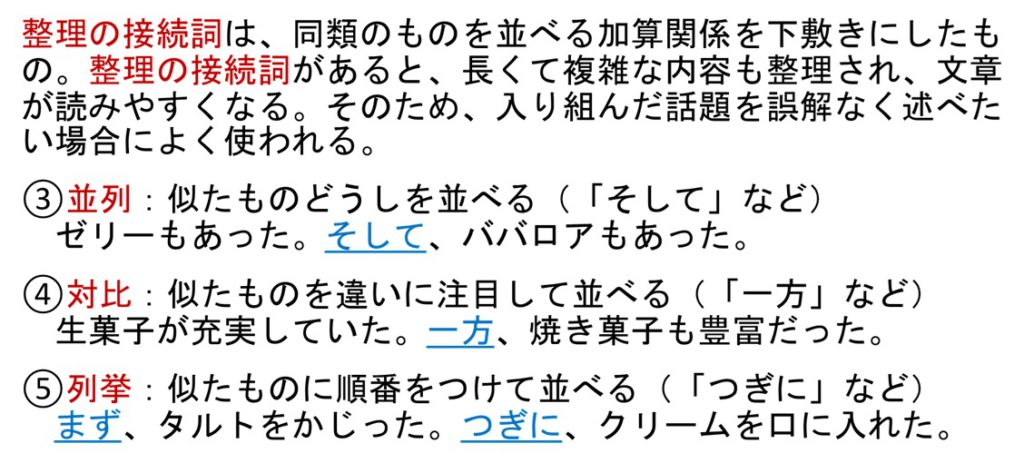

●整理の接続詞-並列、対比、列挙

次は整理の接続詞です。これは、いくつかの似たようなものを並べていくタイプです。

似たもの同士を並べる「並列」は、上の③の「そして」が代表的なものです。④の「対比」は、似たようなものが対になっていて、その違いを示すような場合です。生菓子と焼き菓子という対立をペアにしているということです。⑤は「列挙」の例で、似たものに順番をつけて並べるものです。

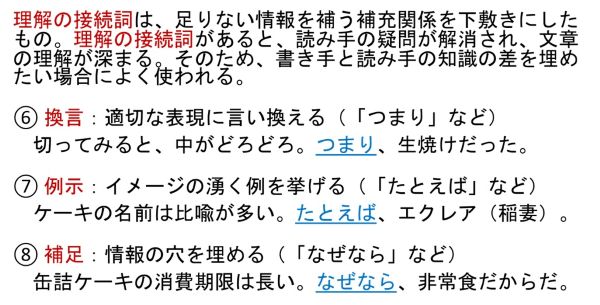

●理解の接続詞-換言、例示、補足

次は理解の接続詞です。これは先ほど申し上げたように、聞いている方あるいは読んでいる方の理解がおぼつかない時に、詳しく説明してあげるタイプの接続詞になります。

上の⑥は「換言」の例文。

⑦は「例示」の例文です。ケーキの名前は比喩が多いですね。たとえば、エクレア(稲妻)もそうですし、フランス菓子にはシュー・ア・ラ・クレーム(キャベツ)などもあります。ズコットというのはイタリア語でしょうか、山高帽という意味ですし、日本にもおしゃれな比喩がたくさんありますよね。ぱっと思い浮かぶものは「白い恋人」とか、形が似ているという点では「もみじ饅頭」というのもありますね。

⑧は「補足」の例文です。「缶詰ケーキの消費期限は長い。なぜなら、非常食だからだ。」の「なぜなら」などです。もちろん「からだ」の部分も対応しますけれども、これは「補足」ということになるでしょう。

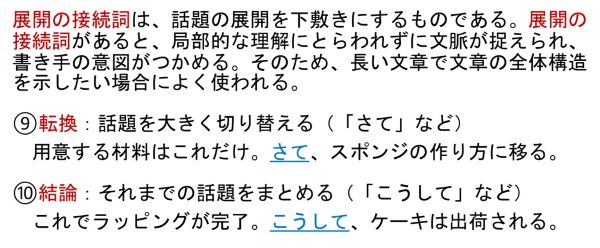

●展開の接続詞-転換、結論

さらに、「展開」の接続詞です。局所的な理解ではなくて、大局的な文章構造全体の流れを示すタイプの接続詞ということになります。

上の⑨は「転換」。話題を大きく切り替える接続詞です。ここでは「さて」を例に挙げています。⑩は「結論」。それまでの話題をまとめるもので、「こうして」などがそれにあたります。(後編につづく)

(第33回JTF翻訳祭2024オンライン講演より抄録編集)

◎講演者プロフィール

石黒 圭(いしぐろ けい)

国立国語研究所・総合研究大学院大学教授、一橋大学連携教授。一橋大学社会学部卒業、早稲田大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。一橋大学国際教育センター教授を経て現職。専門分野は、文章論・談話分析(日本語学)、作文教育・読解教育(日本語教育)。著書は『文章は接続詞で決まる』『「接続詞」の技術』『ていねいな文章大全』など単著のみで25冊、共編著を合わせると45冊に及ぶ。